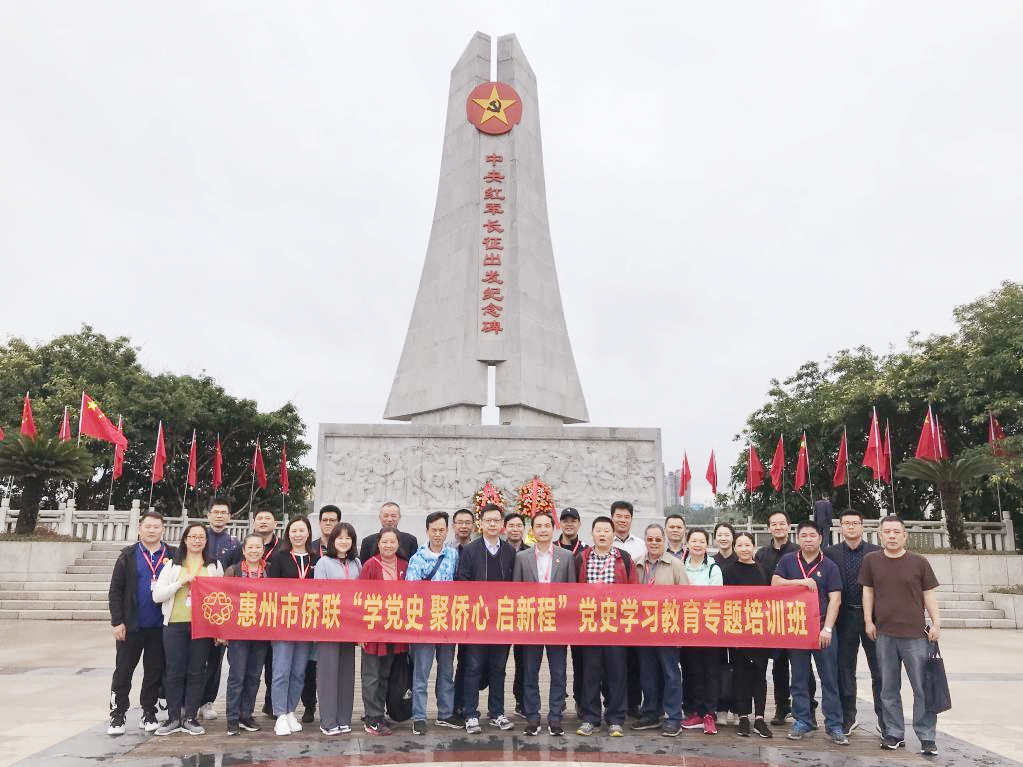

踏寻红色足迹 弘扬革命精神——惠州市侨联党史学习教育专题培训班赴江西省于都中央红军长征出发地参观学习

4月20日上午,惠州市侨联“学党史 聚侨心 启新程”党史教育专题培训班一行来到江西省于都县长征纪念园、中央红军长征出发纪念馆参观学习,学习党史上气壮山河的史诗篇章——长征历史,领会红军与苏区群众的鱼水深情,坚定理想信念,不断增强为侨服务意识。

在于都长征出发地纪念碑前,培训班全体学员献上花篮花圈整齐肃立,认定倾听讲解,跟随回顾中央红军长征前后的斗争史,了解了苏区人民为红军作出的巨大奉献和牺牲,瞻仰雕塑,回望历史,仿佛回到了80多年前硝烟弥漫的战场和火红的革命根据地,心中对红军和中央苏区有了全新而清晰的认识。

寻着红军走过的路来到于都贡江边的“长征第一渡”渡口,1934年10月,8.6万红军将士从这里夜渡于都河,开始了二万五千里长征,学员们认真倾听红军后代讲述“长征从于都出发集结”的故事,感悟那段惊天动地、可歌可泣的长征历史。在渡口旁的中央红军长征出发纪念馆里,大家看着一幅幅照片、图表、油画,观摩着一件件充满坎坷沧桑回忆的历史文物,听着87年前长征出发时一个个感人的故事,眼前浮现着苏区人民支援红军的历史场景,心中感想万千,深感今天幸福生活来之不易,思想不断得到洗礼和升华。

于都是中央苏区的全红县和巩固的后方基地,是中央红军长征的集结出发地,于都人民为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。苏区军民在此期间表现出来的顾全大局、严守纪律、患难与共、无私奉献、前赴后继、奋勇向前的革命精神是伟大长征精神的重要组成部分,正是这种撼人心魄的长征精神激励着中国革命从胜利走向胜利。通过参观学习,大家深受启迪和教育,纷纷表示:要弘扬伟大的长征精神,学习红军和苏区军民的革命斗志,时刻以艰苦奋斗的革命精神来鞭策自己,把激情和感悟转化为不竭的工作动力,不断强化以侨为本、为侨服务的意识,用心用情为侨界群众服务,以为侨多做实事、好事锤炼坚强党性,争做归侨侨眷和海外侨胞的贴心人。

培训班到访于都,受到赣州市侨联二级调研员池峰龙,党组成员、副主席陈健鸣,于都县委副书记、政府副县长姜超的热情接待,与赣州市侨联和于都县侨联开展交流座谈,姜超介绍了于都县经济社会发展情况和推介红色旅游资源等。

学习背景:

87年前,红军小战士谢志坚跟随中央红军悄渡于都河,踏上了两万五千里漫漫征途。

临行前,他告诉心上人春秀:“打完仗我一定会回来!”

然而,上世纪五十年代初,谢志坚带着春秀送给他的一双草鞋,从甘肃静宁回到家乡于都寻找春秀时,才得知自己思念了几十年的心上人在于都解放前夕已被杀害。

在春秀墓前,谢志坚抱着草鞋泣不成声,久久不舍离去。

后来,在中央红军长征出发纪念馆的工作人员再三恳求下,谢志坚在草鞋上绑了两个红心绣球,依依不舍地捐给了纪念馆。

即便捐给了纪念馆,谢志坚依旧时不时前往纪念馆看看这双草鞋。病重期间,在儿孙的搀扶下,他曾三次到纪念馆,只是为了再多看这双草鞋一眼。

如今,谢志坚也已逝去,只有那双草鞋静静地陈列在纪念馆,诉说着那段往事……

“于都人民真好,苏区人民真亲。”得知于都一位曾姓老人将棺木捐给红军搭浮桥悄渡贡水的事,周恩来发出了这样的感慨。

当时,中央红军出发长征时要渡过的第一条大河便是河面宽600多米、水流深湍的贡水。为不暴露目标,红军白天隐蔽,晚上渡河。一连几天,于都群众于傍晚时分开始架设临时浮桥供红军夜渡,次日天亮前又将浮桥拆除继续分散隐蔽。

而于都县30万群众守口如瓶,保住了这个“天大的秘密”,使得八万多红军渡过贡水时,敌军未闻一丝信息。

为帮助红军架设浮桥,沿岸群众和县城居民几乎将家中所有的门板、木料等一切可用材料都捐了出来。其中,就包括一位年逾古稀的曾大爷,将家中全部材料献完后,又把自己的寿材搬到了架桥工地……

于都妇女夜以继日赶做的20万双草鞋,家家户户日夜不停地砻米、舂米、筛米,被珍藏的绸缎被单,被子弹打了个洞的锅……中央红军长征出发纪念馆里,一件件珍贵的文物,都是于都群众拥护红军、支援红军的感人的故事,都是军民鱼水情的见证。

而悄渡贡水,踏上万里长征的8万多红军中,每5个人里就有一个于都人。