他们为家国而战!致敬,潮汕籍南侨机工

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战时期,以南侨机工为代表的海外侨胞,从财力、物力、人力等方面支援祖国抗战,其中包括为数不少的侨居南洋的潮籍乡亲。

日前,由汕头市侨务局、汕头市侨联主办,新加坡潮州总会支持的《万里赴戎机——南侨机工中的潮汕子弟》专题展览在小公园文化街区国平南路开展,珍贵的历史图片再现了南侨机工在峥嵘岁月中谱写的动人篇章。

海外赤子共赴国难

“这盛世每一天,山河无恙,烟火寻常,可是你如愿的眺望……”图片展开幕式上,一曲由市侨联侨声合唱团演唱的《如愿》将时间拉回到80年前,动人的旋律吸引众多市民驻足聆听,营造出庄重而感人的氛围。

烽火中的南侨机工,以赤子之心铸爱国丰碑,其热血担当至今仍激励着每一个中国人守护家国。

南侨机工,全称“南洋华侨机工回国服务团”,是中国抗战史上的一个英雄群体,他们的爱国精神和牺牲精神值得永远铭记。此次展览旨在弘扬华侨爱国传统,为汕头做好新时代“侨”的文章凝心聚力。

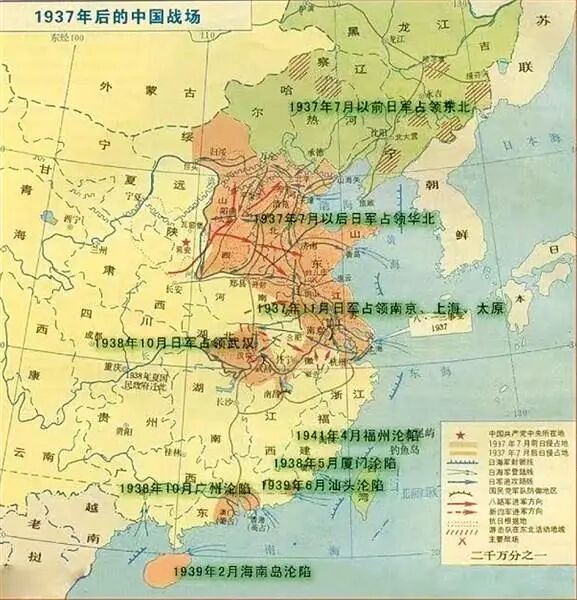

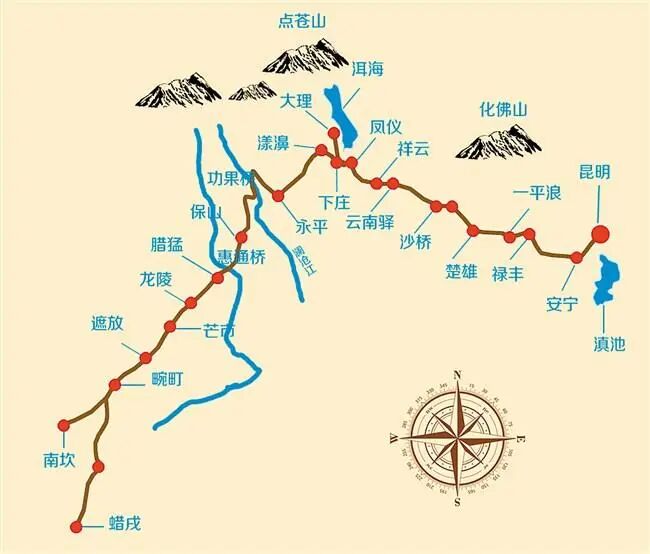

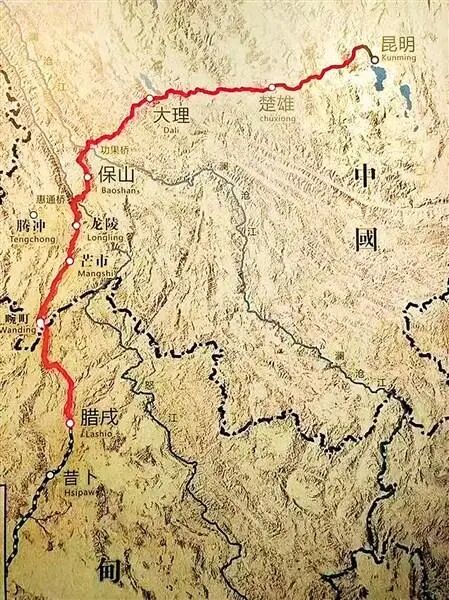

时间回溯到1937年,全面抗战爆发后,中国重要港口和对外交通要道相继沦陷。为了打通国际交通线,滇西20余万民众历时9个月修筑了从云南昆明至缅甸腊戍的滇缅公路。当时,这条紧急抢修的战时“生命线”通车后,急需大批技术娴熟的汽车驾驶员与修车技工。

云南20万各族人民,克服几乎没有施工机械的巨大困难,用血肉之躯在崇山峻岭和原始森林中开凿出的滇缅公路,是世界筑路史上的奇迹。

国之所需,侨之所向。著名爱国侨领陈嘉庚先生得知祖国需要大量汽车司机和修理人员,发布招募通告号召南洋华侨机工回国服务。来自马来西亚、泰国、新加坡等地3200多名南洋华侨青年积极响应,组成“南洋华侨机工回国服务团”,告别南洋亲友,跨越山海,奔赴烽火故土。

在滇缅公路上,南侨机工闯险路、跨急流、战疟瘴,在敌机轰炸中抢运军需、抢修车辆,被誉为“粉碎敌人封锁战略的急先锋”,为持久抗战提供了有力保障,用青春热血为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的最终胜利铸就了一座历史丰碑。

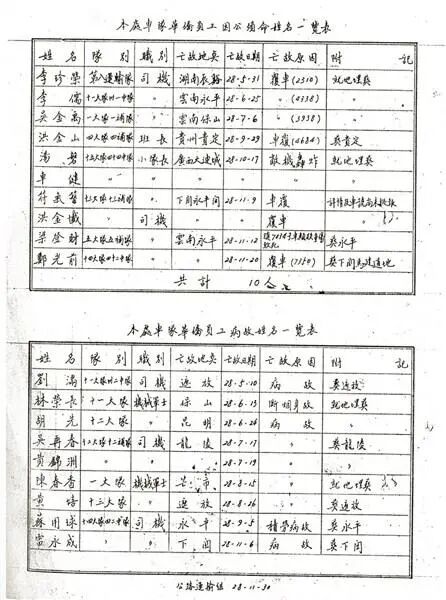

档案里的赤子丰碑

当时的滇缅公路,是抗战爆发后紧急抢修的简易公路,道路极为险峻。图片展上,讲解员介绍说,公路不少地段瘴气肆虐,日军飞机的狂轰滥炸更是家常便饭,机工的牺牲率很高。就是在这样险恶的条件下,南侨机工夜以继日,出生入死地运送抗战物资。

全面抗战爆发后,我国沿海口岸及对外交通要道先后沦陷,国际军援运输濒临断绝。

据不完全统计,1939年至1942年间,南侨机工运输了50多万吨抗战物资、1.5万余辆汽车以及不计其数的民用物资。3200余名南侨机工青年,参与战后登记的南侨机工人数为1748人,估计牺牲和失散人数为1452人。滇缅公路上,平均每公里牺牲一名南侨机工。

1938年8月竣工通车的滇缅公路,打破了敌人的封锁,是战时我国西南大后方最重要的国际通道。公路自云南昆明至缅甸腊戍,全长1146公里。

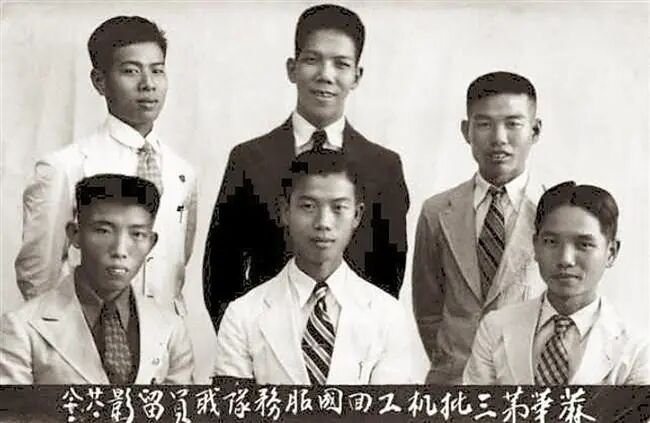

在图片展“何以家为:潮汕机工的选择与牺牲”板块中,临行前的合照“马来西亚麻华第三批机工回国服务队职员留影”格外显眼:这是一群爱喝咖啡、会吹口琴的青年,一个个西装革履,领带整齐,发蜡锃亮,过着衣食无忧的生活。

一边是富有安逸的生活,一边是炮火喧嚣的战场,南侨机工毅然选择后者。为了抗战胜利,他们毫不犹豫奔赴被战火侵袭的祖国。报名热潮一浪高过一浪。他们中有的不到年龄而虚报,有的瞒着父母秘密报名,更有被称为“当代花木兰”的槟城华侨姑娘李月美假扮男装。

展板上,一封写于1939年的家书令人动容,这是马来西亚槟城橡胶富商之女白雪娇,瞒着父母应征南洋华侨机工,毅然回国服务抗战,临别时给父母留下的告别信。“这次去,纯为效劳祖国而去……虽然在救国建国的大事业中,我的力量简直是够不上‘沧海一粟’,可是集天下的水滴而汇成大洋。我希望我能在救亡的汪洋中,竭我一滴之微力……”这封抗战家书曾经轰动槟城,激励无数华侨青年共赴国难。

抗战爆发后,海外华侨心系祖国。1938年,南洋各地华侨团体成立“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(南侨总会),在陈嘉庚先生领导下开展抗日筹赈运动。南洋华侨捐款5亿国币,认购救国公债2.5亿国币,捐献飞机217架、坦克27辆、汽车救护车1000多辆、大米1万余包以及大量药品,数以万计的物资等。

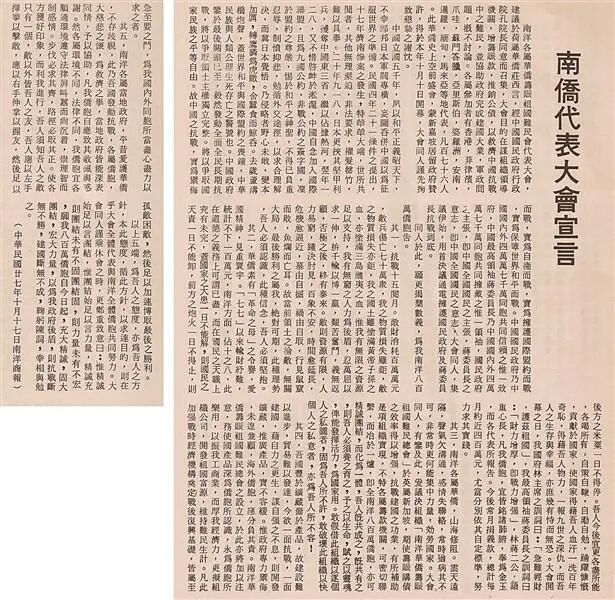

《南侨代表大会宣言》号召海外侨胞竭尽全力支援祖国抗战。

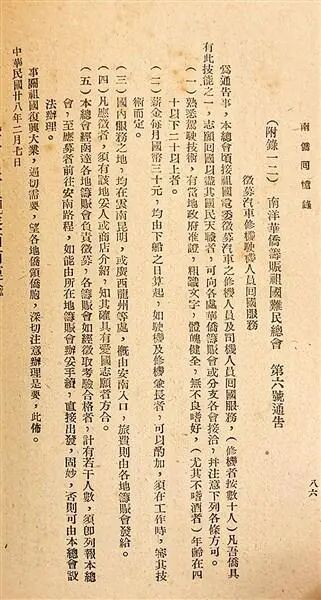

南侨总会于1939年2月7日发布第六号通告,号召机工回国服务。

跨越时空致敬英雄

如今南侨机工的身影已远去,但他们回国抗战的历史将永载史册。展板前,新加坡侨领后人郑爱英女士久久凝视,心中激荡,她感动地说,南侨机工的事迹至今仍在南洋乃至全世界华侨华人中传颂,情到浓处,她的眼眶湿润了。

“我们一定会继承和发扬先辈的爱国精神,为民族复兴努力奋斗。”侨三代小吴说,当年父辈们放弃相对优渥的生活,义无反顾回国投入艰苦的抗战事业,那一颗颗赤子之心可歌可泣,令人肃然起敬。

“看了这个展览,我们更懂得什么是真正的爱国情怀……”带着孩子来观展的市民蔡先生感慨地说,南侨机工在国家危难时刻挺身而出,放弃安逸的生活,撑起“抗战生命线”,他们的奉献精神让人感动。

“再会吧,南洋!……这是中华民族的存亡!……再会吧,南洋!我们要去争取一线光明的希望!……”沿着国平南路,市民游客们回味着展板上由田汉作词、聂耳作曲的《告别南洋》,回顾这段血肉筑路史,跨越时空的致敬在心中升腾、延伸。

《告别南洋》 作词:田汉 作曲:聂耳 再会吧,南洋!你海波绿,海云长,你是我们的第二故乡。我们民族的血汗,洒遍了这几百个荒凉的岛上。再会吧,南洋!你椰子肥,豆蔻香,你受着自然的丰富的供养。但在帝国主义的剥削下,千百万侨胞停止了呼吸,转不过肚肠。再会吧,南洋!你不见尸横着长白山,血流着黑龙江?这是中华民族的存亡!再会吧,南洋!再会吧,南洋!我们要去争取一线光明的希望!

历史铭记赤子功勋

本次《万里赴戎机——南侨机工中的潮汕子弟》专题展览分为“心系祖国”“踊跃报名”“毁家赴难”“赤子名录”“薪火不息”等十五个板块,共100多张珍贵历史图片,系统梳理了南侨机工的历史背景、回国历程、抗战事迹和历史影响,致敬他们以生命守护民族血脉、用奉献诠释“侨海报国”精神的崇高情怀。

1939年春至1942年5月,南侨机工作为骨干力量,驾驶着1100多辆大型进口卡车,穿梭于腊戍与昆明的滇缅公路之间。他们一共运输50多万吨抗战物资、1.5万余辆汽车以及不计其数的民用物资。这条路上,平均每日输入军需超300吨,支撑了中国军队近半数的物资装备补给。

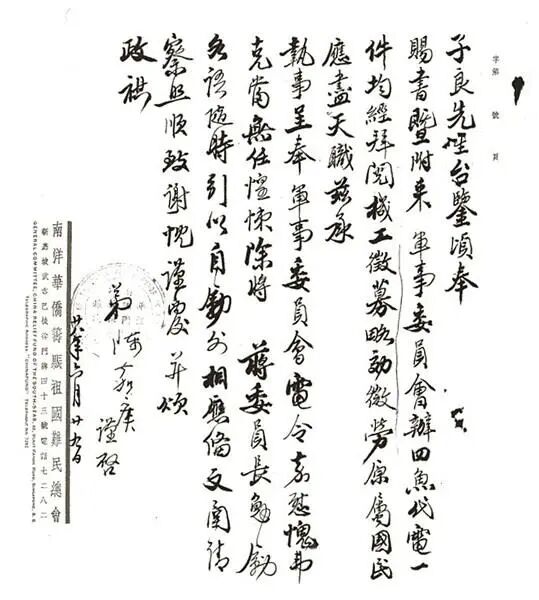

记者看到,展出的照片中还包括机工们回国参战的场景、在滇缅公路运输物资的工作照、陈嘉庚先生亲笔签名的介绍信以及潮汕机工后人情况和近年来海内外的纪念活动。通过珍贵历史照片和文字讲述,彰显了海外侨胞与祖国同舟共济、同仇敌忾的爱国情怀。

在众多回国参战的南侨机工中,包括数百名潮籍乡亲,他们有的牺牲在滇缅战场上,也有不少人在队伍解散后选择留在国内工作生活,后来为新中国的建设贡献力量。

薪火相传,传承是最好的纪念。在展览现场,特别设置了“赤子名录”纪念墙,集中展示了目前有据可查的108位潮汕籍南侨机工的姓名和照片,让更多人铭记南侨机工抗战历史,传承南侨机工精神。

主办方表示,此次展览对于突出汕头侨乡特色、丰富华侨文化内涵、推动侨务工作发展将起到积极的促进作用,相信华侨先辈们的光辉事迹,以及舍生忘死、奋不顾身的崇高精神,勇于追求独立与自由的高尚情操必将激励侨乡民众。

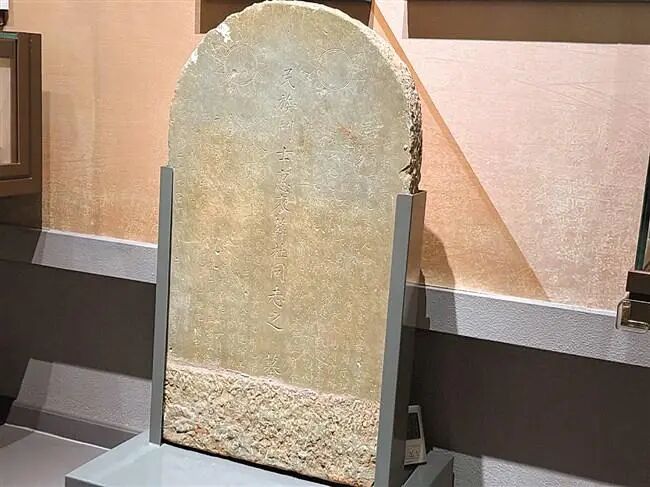

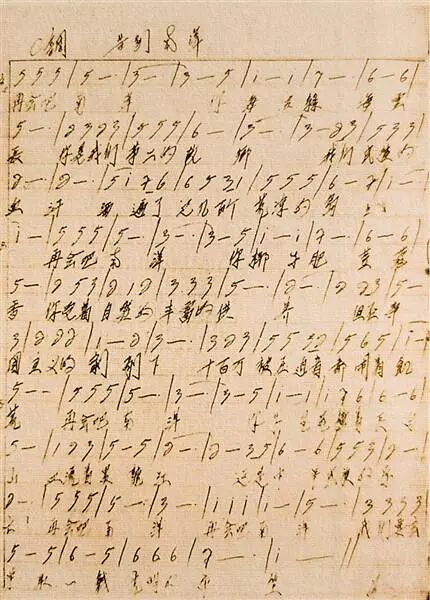

陈嘉庚与潮籍南侨机工往事 3200余名南侨机工,参与战后登记的南侨机工人数为1748人,估计牺牲和失散人数近1500人。滇缅公路上,平均每公里牺牲一名南侨机工。 据现有名录记载,有明确信息的潮汕籍机工达108位,实际人数可能更多。每一个名字背后,都是一段舍家为国、勇赴国难的壮烈人生。由于战时档案散佚、年代久远,还有许多潮汕子弟的姓名已湮没在历史长河中。 历史永远不会忘记他们的奉献,他们用行动诠释了潮汕人爱国爱乡、敢拼敢担的精神传统,他们的名字与功绩,应当被历史与故乡永久铭记。 爱国华侨领袖陈嘉庚。 陈嘉庚复宋子良函。 陈嘉庚先生极为关心机工的命运,1940年12月,陈嘉庚来到云南芒市,解救帮助了一位潮汕籍青年机工,并写在《南侨回忆录》中。 白话文翻译如下: 有一位华侨司机,并无过错却被西南运输处关在暗房里已经三天。侯西反先生听闻后前去交涉,才将他释放出来见面。这是一位潮州青年,新加坡华侨,是为报效祖国而来的。 当时天气严寒,气温只有摄氏十度,我穿着厚皮袄还觉得冷。这位青年司机看起来不像体力劳动者,身上只穿着一件单薄布衣。我问他:“你的衣服怎么这样单薄?”他回答说:“之前在南宁服务时,所有衣物都留在南宁。南宁沦陷时我正在外出执行运输任务,导致所有衣物全部丢失。主管部门说过要补偿,但至今没有兑现。这几个月来物价飞涨,衣服昂贵,实在无钱添置。” 我又问:“关在暗房时,有被褥给你吗?”他答:“没有。”我听后心中伤感,几乎落泪。想到我在南洋多方动员三千多名机工回国服务,如今亲眼见到这般景象,再想到其他类似遭遇者不知还有多少,不禁深感自责,为他们感到悲痛。于是我送他五十元,让他购置寒衣。 潮汕籍南侨机工事迹 张智源 张智源生于1912年,祖籍潮州,本是潮安富商的女婿,在新加坡打理海外生意、经营店铺。当他听说祖国抗战招募技术人员时,他没有丝毫犹豫,第一时间报名,成为一名南侨机工。 张智源先后担任西南运输处华侨运输先锋第一大队车务副官、运输二中队队长等。抗战胜利后到云南省粮食局信者运处车队任队副等。新中国成立后参与筹建“留滇华侨联合会”致公党云南省小组领导成员,并任云南省工商联合会委员,历届省市侨联委员,1962年光荣出席中华人民共和国成立13周年国庆观礼。1978年退休,1986年2月因病在云南昆明逝世。 姚向葵 姚向葵生于1906年,曾用名姚香桂,祖籍汕头濠江,出生于印尼苏门答腊,自幼在当地华文学校读书,勤奋好学、积极向上。1920年回国读书,四年之后在返回印尼在卡车出租公司任司机。 1939年5月,姚向葵参加第五批回国机工服务团,回国时任副总领队,兼任第六队副队长。回国后,在西南运输处十四大队七十九中队任中尉队长,在西南运输处永平站任中尉分队长,在下关十四大队补充中队任中尉分队长,在滇缅运输处任中尉技术员,在下关运输处医院任职。抗战胜利后迁到云南畹町定居。 陈光明 陈光明是广东潮安人,侨居新加坡,能讲英语、马来语和印尼语,第二批机工,西南司机,曾转到盟军服务派到印度受训,后率盟军侦察员乘潜艇到马来西亚、新加坡、等地侦察日军兵力布置情况,直至日军投降。抗战胜利后复员返回新加坡,1962年返回祖国后在汕头汽修厂工作,1986年病故。 许海星 许海星祖籍汕头潮阳,是移居沙捞越的第四代华侨。他父亲是沙捞越一华商,家境宽裕,把儿子许海星送回汕头聿怀中学念书。许海星17岁就学会驾驶汽车,还会照相、冲洗相片。他在机器厂做过工人,也当过内河船的船长,收入相当不错。 1939年8月,许海星报名并担任从砂拉越古晋出发回国支援抗战的第三批机工队副队长。滇缅公路穿山越岭,山林里有一种蚊子,个头特别大,会传播恶性疟疾,许海星开玩笑说“10个蚊子就可以炒一盘菜”,比疟疾更可怕的是日军的轰炸。日本飞机平均两三天就进行一次轰炸,运输车怕飞机轰炸,白天躲在树林,晚上再出发。1950年,许海星带着一只残废的右臂孑然回到南洋,走街串巷,做起了小商贩。 陈团圆 陈团圆原名陈传圆,祖籍潮州,移居马来亚以种植橡胶为业,还学会驾驶汽车。1939年7月陈团圆参加南侨机工,乘坐丰庆轮远渡重洋,从麻坡取道越南西贡码头安南海防回国,在滇缅公路上抢运物资,后被西南运输处提拔为准尉,并与傣族姑娘朗玉宝结婚。 1942年5月,由芒市装运物资至保山,遭遇惠通桥被炸断,无法过江,陈团圆乔装打扮回到芒市,不幸与另外3名流落芒市的南侨机工被汉奸出卖,遭日军抓捕后在芒市法帕大水塘边当众活埋、壮烈牺牲。 薛杜 薛杜出生于揭阳惠来,后旅居新加坡。1939年,他作为第八批回国服务团成员,后被调入新成立的华侨运输先锋大队第一大队第一中队,承担起更为艰险的滇缅公路战略物资运输重任。不久后又调往缅甸腊戍的临时第四中队。 他的墓碑记载,薛杜在岗位上“风雨驰驱,夙夜匪懈”,终因长期辛劳、积劳成疾,于1940年11月12日在缅甸腊戍地方医院病逝,年仅23岁,其所属的西南运输公司腊戍分公司和仰光分公司深感痛惜,高度赞扬他“不惜抛弃海外安适生活,回国报效,爱国热诚殊堪嘉尚”。