口述历史 | 新加坡归侨林绍真:当年父母街头卖花救国,今天我见证祖国繁荣强大

为深入挖掘侨乡历史记忆,传承弘扬华侨爱国爱乡精神,汕头市侨联启动“侨心永续·口述历史”活动,通过记录归侨侨眷的个人回忆和亲身经历,留存珍贵侨史资料,助力汕头做好新时代侨的文章。

本期采访对象林绍真,女,1948年出生在新加坡,1952年回到祖国,曾任汕头市卫生学校教师、汕头市侨联委员,现任汕头市侨联新马归侨联谊会会长。

祖父参与筹建新加坡揭阳会馆

我的祖父叫林来有,大约生于1895年,是广东揭阳渔湖人。早年家里很穷,祖父一家四兄弟,其中两个很早就夭折了,那个时候军阀混战,剩下的两兄弟又被抓走一个去当兵,万般无奈下,我祖父决定下南洋去当契约华工,就是所谓“卖猪仔”,他临走时将所得的仅有2块银元留给弟弟,孤身前往新加坡,闷在船舱里边经历了十几天的颠簸,登岸后在当地橡胶园里干活谋生。

我祖父是一个勤劳肯干的人,在橡胶园大约干了两年多,契约期满,他就转行在新加坡做起小生意来。他发挥潮汕人经商的传统和天赋,起初贩卖木炭,然后又经营抽纱,开办了杂货店等,从早忙到晚,生意渐渐越来越好,变得富裕起来,投奔他的同乡也慢慢多起来。

我祖父对待同乡非常热心,常常在他的店里收留落难的同乡,带着他们一起在新加坡打拼。如果事业有成,祖父就会鼓励他们自立门户,如果确实谋生困难,祖父也会送他们一笔路费,帮他们回到揭阳老家。日子一长,在当地潮人特别是揭阳籍同乡圈子里,祖父赢得了良好的声誉和口碑。

祖父也热心参与社区事务,他与一批同乡筹组揭阳同乡会等,后来不幸太平洋战争爆发,建会的事就被搁置了。 一直拖到1946年7月,揭阳同乡们组织召开第四次筹备会议,我祖父是筹委会35名成员之一,大家齐心协力成立了新加坡揭阳会馆,会员总数超过四百人。

新加坡揭阳会馆部分成员合影,左二为我祖父

我祖父在新加坡与我祖母结婚成家,我祖母是当地能说潮汕话的“娘惹”,他们育有12个子女,其中9男3女,形成了一个大家族。祖父一直住在新加坡,1948年曾带几个子女回国探亲,为家乡亲人置办了田产房屋。1967年他在新加坡去世。

父亲年少时短暂回国的经历

我父亲叫林岳喜,1925年出生在新加坡,排行老二。当时下南洋的华侨乡土观念特别浓厚,很多人都会将子女送回国内读书认根。1936年,祖父将11岁的父亲和他的大哥送回揭阳读书,好让他们认识故土,不忘本源。

这一年成了父亲人生的转折点,他在家乡读书这一年,接触到了当地进步青年,了解到了进步思想,革命的种子悄然在他心中萌芽。1937年,日本鬼子全面入侵中国,祖父因担心子女安全,急着要接他们兄弟回新加坡。父亲那时候并不愿意回去,可还是被祖父硬接回去了,后来父亲入读由林文庆博士(他曾担任厦门大学第二任校长)创办的新加坡中正中学,接受了扎实的华文教育。这段在祖国家乡的短暂经历对我父亲一生很重要,深深影响了他此后人生道路选择,为他后来参加马来亚共产党、解放后回国参加建设,一辈子坚定跟党走的信念打下了牢固的基础。

父亲从日军“大检证”里死里逃生

1937年抗日战争全面爆发后,新加坡包括整个东南亚的华侨华人在陈嘉庚先生的领导号召下,同仇敌忾,捐款捐物,支持祖国抗战。我祖父积极慷慨解囊,那时候我父母都是十一二岁的年纪,他们每天放学以后就走上街头,挎着花篮,卖花支持抗战。当时有一首很有名的《卖花词》,“先生,买一朵花吧……救了国家……救了自家”,一朵花你给5毛也行,给5块也行,给50块也行,大家把这些钱都汇回国内。

到了1942年初,日本鬼子进攻新加坡,那时英殖民当局仓促组织抵抗,据说还发动当地华侨华人一起打鬼子,一人发一支枪,然后发给三发子弹,帮着英军守城。当时我父亲16岁左右,热血沸腾,也去跟英军要枪,但是他年龄小、个子矮,英军没有给。英军的抵抗出奇地脆弱,只坚持了短短几天,整整10万英军竟然很快向不到4万的日军投降了。

日军占领新加坡后,立马进行了惨无人道的“大检证”,强迫民众统统到集中点接受盘查,由他们甄别是否属于“良民”,一旦被认定是敌对分子,当即处以死刑。我父亲就被赶到马路上去,鬼子就让人蹲在那里,有人蹲了三天三夜,有人蹲了一天一夜,我爸好像蹲了两天三夜,轮到审问我爸的时候,他不敢说自己是学生,谎称是木炭店的伙计,日本兵就在他背上粗暴地盖了一个“检”字,他才从鬼门关捡回一条命。接下来的一周到十来天里,要是出门,必须要穿戴着这个印着“检”的衣服,如果没有这个屈辱的印记,立马就被抓走。蹲在我父亲前面的几个人都没盖上章,没盖章的就被赶上鬼子的大卡车,后来才得知,他们绝大多数被带到郊区或偏远的海边被残忍地枪杀,或者被投入海中淹死,最后有几万人就这样遇害了。日本鬼子真坏啊!

外祖父在新加坡大屠杀中遇害

我外祖父的遭遇更是家族心中永远的痛。他是上海交通大学毕业的工程师,是客家人,来到新加坡开了一家工程公司。鬼子占领新加坡后开始搜捕,外祖父自认为不问政治,不过是个工程师,想着不会有事,没想到鬼子军官假惺惺地“礼遇”他,将他请上小汽车,还给他敬礼,我外祖父穿着一身西装革履上了车,从此就再也没有回来了。很久以后才得知,他和许多知识分子、进步人士一样,惨遭鬼子杀害了。我最小的舅舅就成了遗腹子。

当时日本鬼子的屠杀是有针对性的,首先主要屠杀华人,其次是所谓“反日分子”、共产党员,再就是受过教育的知识分子,到后来甚至仅凭个人好恶而滥杀无辜,简直是惨无人道!我父亲晚年回忆起这段经历来,恨意难消,每次说起都恨得直咬牙。他终生仇恨日本军国主义,有一回我跟他说起我孙辈去了日本旅游,他非常生气,为这事足足骂了我三年,一想起就骂我。

父亲参加马来亚共产党被捕坐牢

由于接受了革命思想熏陶,我父亲不到17岁就跟着马来亚共产党干,先是当了地下交通员,后来又加入了马共。日本鬼子占领新加坡一段时间后,与我父亲联系的一个上级当了叛徒,这个叛徒供出来二十几个人,其中七个人被定罪,我爸就是七个人之一。鬼子开着几辆摩托车就上门来抓他,他被捕时还不满18岁。当时鬼子的统治已持续半年多了,也许是为了笼络人心、装点门面,就以未成年为由,只判我父亲坐牢一年半。在牢狱中,他每天就靠一两个面包和一瓶水活命。他亲眼看到很多二十多岁三十多岁的狱友高唱着国际歌英勇就义,他自己算是命大,因为年龄小个子也小,没有受到特别为难,终于侥幸熬过去了。

日军占领马来亚后,赶跑了原先殖民的英国人,他们的宣传口号就是号称自己是解放者,不是侵略者。而英殖民政府则与马共合作,支持他们在当地开展游击战抵抗日军。等到日本投降后,很多马共党员都公开身份出来活动,此时英国殖民势力又卷土重来,颁布“特别紧急条例”,宣布马共为非法组织,开始疯狂镇压抓捕马共人员。抓到以后就给两条路,要么让你自己按手印,具结声明,保证从此远离政治;要么就把你驱逐出境。

父亲和母亲先后回到祖国大陆

1949年,新中国成立的喜讯传遍南洋。24岁的父亲,在新加坡英殖民当局的反共气氛下,毅然决定要回国参加革命建设。临走前,他给我爷爷奶奶磕了个头,说这一走就不知道什么时候能见面了,没想到一语成谶,这一走就真的天人永隔,再也没能见面了。他大约是1949年底到汕头,先是在家乡小学教书,后来因为他是有文化的归侨,组织上就安排他担任了市教育工会的首任秘书长。刚回国那几年,他发挥自己特长,工作干得得心应手,信心也不断增强,于是不断写信催促我母亲带我们姐弟尽早回国。

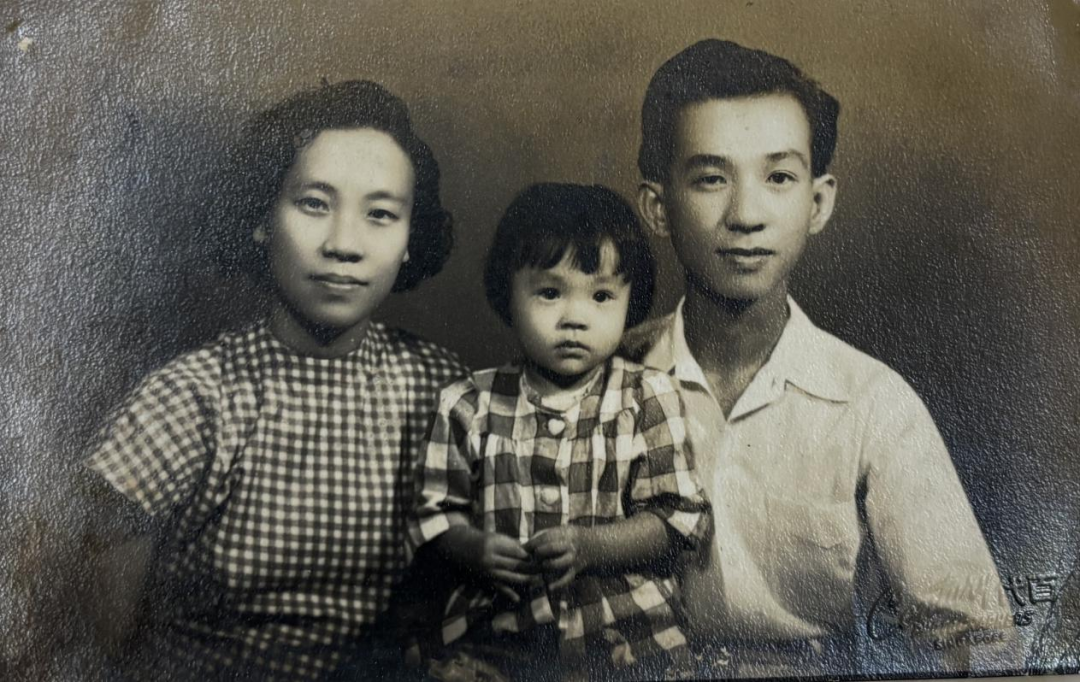

父亲、母亲、我三人合影

我母亲叫曾梅清,她是新加坡南洋女中的毕业生。她很有音乐天赋,加上家境好,本来计划去欧洲深造,我外祖父连她前往奥地利专修音乐的手续都办好了,可惜后来因为太平洋战争爆发而梦想落空,无法成行。

1952年,在我爸的声声呼唤下,她牵着4岁多的我,抱着3岁的弟弟登船回国。临别时,我爷爷和我奶奶都来送我们,我听我妈妈回忆,我奶奶一直在流泪,我爷爷说,“你也走了,那我这个儿子我就更看不到了,要是你留在这里,我儿子兴许还会回新加坡,你们现在都走了,只怕我这辈子再也见不到你们了”,结果就真的再也看不到了。我记得当时坐船坐了很久,终于到汕头港。当时天上还有国民党的飞机来轰炸,小小的我当时十分紧张害怕,这个印象特别深。

父母先后回国后,真正将毕生心血毫无保留地献给了祖国家乡。我父亲负责华南师范学院汕头函授教学点的筹备工作,“文革”结束后又在原安平区侨联、致公党等岗位继续发光发热。我母亲则在师范附小、外马二小担任音乐和英语老师,用琴声和英语培育下一代。回首过去,我的父母一生历经坎坷,但始终怀揣着一颗赤子之心,无怨无悔,即使在那些特定年代里受到过不公正对待,仍能坦然面对,坚定前行,最让我敬佩的是,他深明大义,在对越自卫反击战时,毅然送我弟弟参军入伍,足见他的一片赤子之诚。

时隔25年与亲人的一次见面

回到祖国大陆后,我们一家依然和海外亲属努力保持联系联络,新加坡那边亲人还会定期寄来侨批,这汇款接济一直持续到70年代中期。可以说,我们姐弟四人小时候都是靠“番批”养大的。但因为当年的特殊环境,我父母无法出国探亲,1967年我祖父病逝时,这个做儿子的也不能回去奔丧,造成了莫大的遗憾和伤痛。

到了1975年政策放开,允许海外亲人来大陆探亲,于是我的三个姑姑就从新加坡,和整整一船的回国探亲者一道,乘坐“大宝来”号客轮,经过七天七夜,终于抵达汕头。当时她们这些海外亲人按规定都是住在中旅社里面,而我们国内的亲属只能焦急地在宾馆大门外举着写有亲人名字的牌子,翘首以盼等她们出来。当大门打开相见时,很多海外亲人怀里抱着未能生前归来的亲人骨灰盒,压抑了数十年的悲恸再也无法克制,瞬间爆发出来,在场者都忍不住号啕大哭,那哭声震天的场面深深烙印在我心里,让我终生难忘。我们和姑姑相见时更是百感交集,毕竟足足25年没有见面了,积攒了多年的亲情一时竟不知从何说起,只能任激动滚烫的泪水尽情流淌。

我父亲和母亲晚年重返新加坡探亲

作为新中国成立后第一代归侨,我父母一生爱党爱国爱乡,工作兢兢业业,淡泊得失,得享高寿。在父亲的晚年,我也曾陪他回过几次新加坡探亲寻旧,在谈及他的人生选择时,他说他从来不后悔回到祖国,唯一的遗憾就是亲人隔绝得太久了。我父亲于2018年去世,享年94岁,我母亲于2024年去世,享年96岁。

我的成长学习经历和子女情况

我1948年出生在新加坡,小时候主要说广府话和英文,1952年跟着母亲回到祖国后,在外马三小上小学,1960年至1963年在市第六中学读初中,1963年至1966年在广东汕头华侨中学读高中。记得当时填写高考志愿时,因为我有海外关系,所以填报专业上受到限制,当时我心里很不痛快,反而我父母比较看得开,还劝解我正确面对。没想到我毕业那一年正好赶上“文革”,高考废止,大学梦碎,我成为“老三届”的一员。1973年我结婚成家,1975年进工厂当了一名工人,一干就是十年。1986年我调入教育系统,先后在外马二小、南海职校(后并入市卫生学校)教授思想政治课,2003年退休。

我有一子一女,如今已有四个孙辈。儿子在国内发展,女儿在美国工作。想想当年我爷爷是被卖猪仔卖到南洋,而现在我的孙子却是坐着飞机出国。留在新加坡的叔伯后代们也是散居在世界各地发展。我的孙辈中还有混血儿,他们的普通话都说得很流利,相比之下,新加坡的年轻亲戚,中文却很生疏了,我跟他们交流常常需要我女儿当翻译,用英语来沟通,让人不禁感慨万千。

汕头市侨联新马归侨联谊会的一些介绍

我从2003年起一直担任汕头市侨联新马归侨联谊会的会长。联谊会成立于1985年9月8日,当时称呼是“汕头市新加坡马来西亚归国华侨联谊会”,刚成立时会员有106人,是汕头市侨界的第一个社团组织,第一任会长是沈思明同志,他是我父亲在新加坡时的革命引路人。

联谊会成立大会合影

联谊会的宗旨是“来自于侨,服务于侨”,我们服务关心会员,组织集体参观,开展对外联络和文艺交流,最热闹的高峰时期,会员有300多人。随着时间流逝,老一辈的归侨很多都去世了,现在会员队伍主要是以他们的侨眷亲属为主,还有100多位。

我虽然年纪也大了,但是为侨服务的热情依然如故,我积极团结会员,每年坚持热热闹闹地办好我们的年会,组织大家参加粤港八地新马泰侨友联谊活动,让侨友们欢聚一堂。值得高兴的是,近年来在市侨联的大力支持下,我们每周都聚在侨联大厦八楼的“侨胞之家”开心地进行合唱活动,搞得红红火火、有声有色。

关于做好新时代侨文章的感悟

2020年10月,敬爱的习近平总书记来到汕头,他充分肯定华侨的巨大贡献,并鼓励我们做好新时代“侨”的文章。作为跨越新旧两个时代的归侨,我亲眼见证了祖国从一穷二白到繁荣富强的沧桑巨变。当年父辈们冒着枪林弹雨回国建设,今天我们的子孙已能在世界各地昂首挺胸。

每当在“侨胞之家”与侨友们唱起《我和我的祖国》时,总会情难自禁,热泪盈眶。看着祖国一天天强大,看着汕头越变越好,看着海外亲人虽散居世界各地却仍心系故土,我深深感受到,一个人的命运啊,是永远与祖国的命运紧紧相连的。在联谊会这些年,我既见证了老一辈归侨的坚守,又看到年轻一代侨眷的传承。

我希望通过我们的故事,能让更多人记住那段不该被遗忘的历史,更加珍惜今天来之不易的幸福。我们联谊会要牢记总书记的殷切叮嘱,努力当好侨界纽带,让爱国爱乡的薪火能够代代相传。衷心祝愿伟大祖国永远繁荣昌盛,也热切欢迎更多侨胞常回汕头这个家看看!